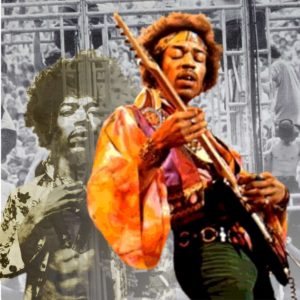

#37のジャニス・ジョプリン編でも書きましたが、ジャニス、そしてジミ・ヘンドリックスを一夜にしてスターダムへ押し上げたモンタレー・ポップ・フェスティバル。そこでのジミのステージアクトがどれ程衝撃的であったかは、余りにも有名で、映像化もされていますのでここで改めて詳しくは述べませんが、昔のロックにあまり詳しくない方もおられるかと思いますので簡単にザックリと。歯で弾く、背中で弾く、ギターを男性器に見立てて扱う、楽器を壊す、そして伝説となった”ギターを燃やす”。これには裏話があります。イギリスではピート・タウンゼント率いるフーもステージで楽器を壊す事を売りにしていたのですが、モンタレーでは、ジミもフーも共に先にやったもの勝ちと考えていたらしく、結果的にはフーのステージが先となり(コイントスで決めたらしい)、思惑通りフーはその滅茶苦茶なステージで聴衆を沸かせました。「どうだジミ、後からやっても俺たちほどのインパクトはないぜ」と、ほくそ笑んでいたところ、ジミはステージの最後であろうことかギターに火をつけてしまいました(その後”ちゃんと”壊します)。

( ´゚д゚)´゚д゚)´゚д゚)´゚д゚)・・・フーのメンバー達はこんな感じだったことでしょう。

モンタレーの前月67年5月に英で先駆けてリリースされた1stアルバム「Are You Experienced」。全米でも8月に発売され、モンタレーでのパフォーマンスも相まって、全英2位・全米5位を記録する大ヒットとなります。ちなみに英での1位を阻んだのはビートルズ「サージェント・ペパーズ」。アルバムリリースとモンタレーの出演が絶妙のタイミングだったと言えます。本作にジミのエッセンスの全てが詰め込まれているといっても過言ではないと私は思っています。「パープル・ヘイズ」と共に♯9thコード(所謂”ジミヘンコード”)を用いた代表曲「Foxy Lady」。ブルージーなロックナンバー「Can You See Me」「I Don’t Live Today」。サイケデリックな「May This Be Love」「Third Stone from the Sun」及びタイトル曲。ジミとしては珍しいアップテンポのストレートなロックチューン「Fire」。本作ではポップで親しみやすいRemember」。そして正統派のブルース「Red House」。只のサイケ・ヒッピームーヴメントに乗っただけのバンドではありませんでした。ジミは勿論、ノエルとミッチも含めて確固とした技術と音楽性に裏付けられたものでした。ジミの音楽の根っこにあったのがブルースであることに間違いはありません。イギリスではこの時期、ジミやクラプトンの活躍によってブルースブームが巻き起こります。しかしジミの音楽性は先述した通りブルースだけに収まるものではありませんでした。更にジミはそのギターテクニック、機材の扱い方、ステージアクト、ファッション、それらすべてにおいて型破りだったのです。ちなみに先述した所謂”ジミヘンコード”(♯9thコード)について、ジミが作り出したコード、と書かれているものが時折見受けられますが、さすがにそれはなく、ジャズやボサノヴァでは昔から使われていました。ただロックミュージックにおいて、ジミの様にこのコードを前面に押し出し、楽曲を決定付けるような使い方をしたのはジミが初めてと言えるでしょう。非常にテンション感、言い換えれば不安定感を醸し出す独特の響きです。ギターで弾いた事がある方は分かるでしょうが最初は小指が難しいです…

ジミの革新性をいっぺんに述べる事は難しいので、今後何回かに渡って書いていきたいと思います。クラプトン編でも同様の事を書きましたが、当時のロックギタリスト達の中でジミとクラプトンが最も正確無比かつ速く複雑に演奏出来るプレイヤー、という訳ではありませんでした。勿論かなりハイレベルなギタリストであったことは間違いありませんが。では何故ジミはここまで伝説的なギタリストとして現在まで語り継がれているのでしょうか。技術的な部分で取りあえず一つだけ。ジミはピッキングに特徴があり(黒人ギタリストに多くみられるタイプ)、教則本などでは親指は弦と並行、人差し指は弦に垂直にして(第一関節より先は曲げますが)、上から見れば十字を形作るように持つのが良い持ち方とされています。これに対してジミは”十字”は作らず親指と人差し指の角度は45度位で、非常に軽く、リラックスした様に持ち、さらに弦に対してピックの先が上を向くように構えるスタイルでした(教科書的には弦と並行ないしは下向き)。このスタイルの利点はアタックの強いピッキングがしやすいと言われます。勿論デメリットもありますが、ハリがあり、かつ太い音が出せます。ジミと言えば、当時としてはエフェクターを多用して変化に富んだ音色を作り出していた事が良く語られますが、根本的な部分からして良い音色を作り出す為の技術を有していたのです。デビューシングル「ヘイ・ジョー」は、クリーントーンで演奏されておりその豊かなトーンが味わえる曲です。決してそれ程太い弦を張っていた訳ではない様なのですが、ストラトキャスターらしい抜けの良いクリアな音色でありながら、尚且つ芯のしっかりとしたインパクトのあるトーンです。ご一聴ください。

シンガーは声の良し悪しが当然語られます(この場合は一般的な”声がキレイ”ということではなく歌うことにおいての良し悪し。ダミ声でも良いのです、ジェームス・ブラウンの様に)。楽器も同様です。音色が悪ければどんなにテクニックがあってもダメなのです。その音色は機材やセッティングだけではなく、当然の事ながら人間の口・指・手足から生み出されるものなのです。ともすると忘れがちな事ですが、プレイヤーはこれを肝に銘じるべきです。

モンタレーでその話題をかっさらい、デビューアルバムも大ヒットと、成功を収めたジミ達は活動の拠点をアメリカに移します。ここから破竹の勢いでの活躍が始まるのですが、その辺りはまた次回にて。