ジェフ・ポーカロ回その3。

10インチのタムタム(中太鼓)をドラムセットに組み込み、一般化させたのもジェフの影響が大です。一般的なドラムセットはハイタムが12インチ、ロータムが13インチ、演奏者から見て右側に直接床に置く(勿論脚を立てて)フロアタムが16インチでした、今でも基本はそうだと思います。ジェフはハイタムの左側に10インチのタムをセッティングしました。通常のハイタムよりさらにピッチの高いタムが加わることにより、フレーズ(特にフィルイン)に幅で出て、また個性も増しました。80年代はジェフの様な3タムのセッティングがロックドラムのスタンダードとされた程でした。同じく10インチのタムを一般化させた人にスティーヴ・ガッドがいます。ただガッドはハイタムの位置に10インチを持ってきているのが異なります。タムタムの中では普通ハイタムが最も使用頻度が高いので、ここに二人のドラマーの個性が表れています。ガッドも勿論ポップス寄りのセッションも数え切れない程こなしましたが、小口径のドラムに柔らかくドラムヘッドを張り、全体的なピッチはロックドラマーのそれよりは高いものでした。そしてそれはその後におけるフュージョンドラマーの音色のスタンダードとなりました。それに対してジェフは、フュージョン系の仕事もたくさんやりながらも、基本的にはロックドラムの音色でした。10インチの音色は必要としましたが、やはり迫力あるロックドラムのサウンドを欲したのでハイタム(12インチ)の脇にセッティングしたのでしょう。もっともインタビューにてタムの配置を入れ替える時もあると言っていたので、この限りではない場合もあったようです。ガッドの10インチは「トゥーン」といった感じの日本の鼓を思わせる柔らかい音。一方ジェフのそれはもっとパーカッシヴで、大げさに表現すると「パカッ」といったインパクトのあるサウンドでした。

70年代中期から80年代にかけて、第一線のセッションドラマーとしてよく比較されたこの二人。東(N.Y.)のガッド、西(L.A.)のポーカロといった具合に米国を代表するドラマーとされました。年齢は10歳近く違いますが(ジェフの方が下)、とにかく様々な作品で彼らの名がクレジットされています。同じアルバムで二人がそれぞれプレイしているというものもかなりあり、比較して聴くのも面白いです。マイケル・マクドナルドの1stソロアルバム「If That’s What It Takes(思慕:ワン・ウェイ・ハート)」などがその好例で、ガッドが6曲・ジェフが3曲をプレイしています。ここでそれぞれのプレイを聴いてみましょう。ジェフによる「That’s Why」並びにガッドの「Love Lies」です。

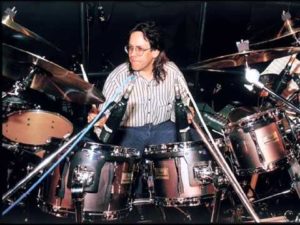

ジェフはハードウェア面でも独自のアイデアを産み出しました。パール社と共同開発したラックシステムがそれです。普通ドラムセットでは、タムタムはベースドラムにマウントしたホルダーにセッティングし、シンバルはシンバルスタンドにセットします。ラックシステムではアルミ製のラックにこれらをセッティングするのです。タムタムをホルダーを介してでもベースドラムと繋がっているということは、多少なりとも互いの鳴りに干渉しているという事なので、これを防ぎより自然な鳴りを引き出すことが可能です。またシンバルの枚数が多くなると、シンバルスタンドが林立することになり、これの解消にもつながります。スタジオやコンサート会場でのセッティング作業の効率化を図るための、セッションミュージシャンとしてのジェフならではのアイデアです。

ボズ・スキャッグスの一連の作品などで、ジェフは多少エレクトリック・ドラムを使用していますが、基本的にエレドラ等については否定的考えを持っていました。今回押し入れの奥のダンボール箱から引っ張り出して読み返してみたドラムマガジン87年冬号に、以下の様なジェフのインタビューが載っています。余談ですけどドラムマガジンって(確かベースマガジンも)、昔は年4回の季刊誌だったんですよ。

『・・・でも僕にとってドラムマシンは音楽じゃない。魂も心もない機械に過ぎない。ドラムマシンは大嫌いだよ。悲しくなってくる。~(中略)~アーティストたちはそろそろ機械の音に飽きてきた。どのアルバムも同じ音に聴こえる。みんな、フェアライト等の同じアーティストのスネアドラムのサンプル、融通のきかないビート、こういったものにね。本物のドラマーやリズムセクションでやりたいというミュージシャンは増えてきている。』80年代後半におけるこのコメントは意味深いものです。シンセサイザー・サンプリングマシン・エレドラ・リズムマシン等のデジタルテクノロジーは確かにポップミュージックの在り方を劇的に変化させましたが、やはりそれだけでは満足しない、創り手も聴き手も、本物志向・生楽器への回帰といった方向性が既にこの時期から表れていた。これはジェフだけの特別な考え方ではなかったと思われます。

ただしジェフと言えども、世の流れに全く反していられた訳ではありません。80年代中頃から、TOTOのアルバムで言えば「Isolation」(84年)からゲートリバーブ、コンプレッサーを効かせた”当時の音”となっていきました。派手で、煌びやかで、迫力のある音色が当時のトレンドでしたので、ジェフに限らず多くのドラマーがこの様な音色を採用し、またドラム以外の楽器に関しても同様の事が言えました。音楽がそういうサウンドを欲していたのですから、この流れは致し方なかったと言えます。ただこれは個人的な意見ですが、この様な音色は全てが似たようなものになる傾向があり、プレイヤーのオリジナリティが薄れてしまうという点もありました。十把一絡げでみんな一緒に聴こえてしまうのです。

次回へ続きます。