ハーヴィー・メイソン特集、今回で最後です。

数あるハーヴィーのセッションワークにおいて、絶対に外せないものがあります。

我が国が世界に誇るミュージシャン 渡辺貞夫さんの作品です。

https://youtu.be/5wWPy8mSzLY

70年代後半から80年代前半における貞夫さんのアルバムにおいてデイヴ・グルーシン達と共に

参加していますが、中でも有名なのは貞夫さんの代表作にてジャズ界では空前の大ヒットとなった

アルバム「California Shower」(78年)でしょう、上は本作に収録の「Duo-Creatics」。

以前BSで「カリフォルニア・シャワー」の制作にまつわるドキュメンタリーを観たことがあります。

貞夫さんご自身は勿論、デイヴ・グルーシンのインタビューも交えながらの番組構成でした。

グルーシンの弁によれば ” 貞夫は(英語の)語彙が決して多い訳ではなかったが、彼が演ろうと

している事は皆に伝わった ” との事です。トップクラスのミュージシャン達にとっては、

その音を聴いただけで意思が伝わる様で、貞夫さんからハーヴィー達へ、あるいはその逆の

「サダオ!こんなのはどうだい?!」という様なメッセージも勿論言葉を介さずに伝わった事でしょう。

ハーヴィー、グルーシン、リー・リトナー、チャック・レイニーとのレコーディングは

「カリフォルニア・シャワー」の前年、77年発表のアルバム「My Dear Life」に始まります。

本作からも一曲、サンバ調の「Music Break」。

https://youtu.be/Wq57hGGJ6Bw

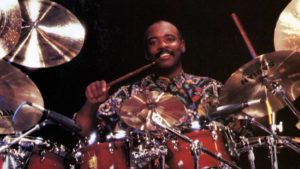

ハーヴィーのプレイスタイルについて。現在ではレギュラーグリップを用いる事が多い様ですが、

70年代から80年代において、画像や数少ない映像によれば基本的にマッチドグリップだったようです。

リズム教育研究所の江尻憲和さんがその昔にご自身の著書で書かれていたのですが、江尻先生は

ハーヴィーのレコーディングに立ち会う機会があり、その時驚いたのはシンバルの音が鳴ったと

思うとハーヴィーは既に元の態勢に戻っており、ただ右側のシンバルだけが揺れているというものでした。

前々回のカシオペアとのTV共演で観る事が出来ますが、右側のクラッシュシンバルを全く見ずに

ヒットして、そのままリズムパターンを刻み続けている動作が確認出来ます。

またショットする毎に打面が1~2センチ凹むようなパワフルなストロークに圧倒されたとも

語っています。

ハーヴィーのジャズドラマーとしての側面もご紹介。上はロン・カーター76年のアルバム「Pastels」に

収録されている「One Bass Rag」。ミディアムテンポの気持ちの良いスウィングですが、

4:20過ぎで超絶アップテンポに、そしてまた元のテンポへ戻る、圧巻のプレイです。

ハーヴィーがどうしてあれほど多くのレコーディングにおいて求められたのか。例えば速く複雑に

プレイするといった意味では、同世代ではマハヴィシュヌ・オーケストラのビリー・コブハム、

後にはテリー・ボジオやヴィニー・カリウタが現れ、その超絶テクニックで世間を圧倒しました。

しかしながら、これはスティーヴ・ガッドや若干下の世代であるジェフ・ポーカロにも言える事ですが、

ハーヴィーをはじめとする所謂 ” ファーストコール ” のセッションミュージシャン達は、

先のデイヴ・グルーシンによる言葉の様に、ミュージシャン及びアレンジャーの意図を瞬時に汲み取り、

体現してみせる事が出来る人達でした。テクニカルなプレイが出来るのは勿論、シンプルな方が良いと

判断すれば一曲ほぼ丸ごと頭打ちに徹する事も何とも思わない(技術がある故に叩きすぎる・弾きすぎる

プレイヤーが結構います)グッドミュージック本位のミュージシャンなのです。でありながらして、

そのシンプルなプレイの中にもハーヴィーは彼にしか出せないウネるようなグルーヴを、

ガッドであれば ” ガッド節 ” と称される彼独自のフレーズを垣間見せる事で、まるで刀工が自身の

作品に銘を入れるが如く、ハーヴィー印・ガッド印の作品(ドラミング)を皆がこぞって

必要としたからに他ならないのではないかと私は思うのです。

最後はハーヴィーによる現代版「Chameleon」のプレイを。オンラインドラムレッスンDRUMEOに

よって昨18年にアップされたものの一部分。73年のオリジナルとはだいぶアレンジが変わっています。

ハーヴィーのドラミングもそれに伴ったものなのかどうか、非常に肩の力が抜けリラックスして

叩いています。それでいながら、静かな中にもテンション感を持った16ビートはやはり見事です。

御年72歳、まだまだそのファンクグルーヴは健在です。

以上で三回に渡ったハーヴィー・メイソン特集は終わりです。

多分誰も覚えていないと思いますが、一応年初からのブラックミュージック特集はまだ続いています …

次回以降は誰を・何を取り上げようか?実は現時点でまだ白紙です … どうしよう・・・・・