前回までのフォリナー回における枕の話は82年の年間シングルチャートがきっかけでしたが、同年の年間アルバムチャートに目をやると、3位がフォリナーの「4」、2位がゴーゴーズの「Beauty and the Beat」(ガールズバンドのはしりの様な存在。ベリンダ・カーライルを中心とした5人組で、ベリンダは解散後ソロでも活躍)、そして1位が今回のテーマであり、この年のロックシーンを席巻したスーパーグループ エイジアです。

#15~17で取り上げたキング・クリムゾン、#18~19でのイエス、そしてエマーソン・レイク・アンド・パーマー(EL&P)といった英国プログレッシヴロックを代表するバンドのメンバー達が集結したバンド。プログレというものは難解で冗長な音楽、と感じる人達が少なくなかったのですが、エイジアはそれを解消して、語弊はありますがあえて言うと”わかりやすく聴きやすいプログレ”を目指したと言えば良いでしょうか。

82年3月、1stアルバム「Asia(詠時感〜時へのロマン)」をリリース。上記の1stシングル「Heat Of The Moment」と共に大ヒットを記録。前述の通り同年最大のヒット作となります。世間一般に受け入れられたという事は、昔ながらのコアなファンが好む重厚なプログレではなくなったという事。実際かなり批判的な評価もあったようですが、80年代という時代がそうさせたのでしょうか、#22~24で取り上げたジェネシス、83年にイエスが発表した「90125(ロンリー・ハート)」などと共に、80年代になってよりコンパクトかつポップになった音楽は、それぞれ彼らがそれまでに発表したどの作品よりも好セールスを上げる事となりました。私も鼻血が出るほどプログレが好きな人間であり、好んで聴くのは70年代の彼らの音楽ではありますが、

80年代のそれらもそれなりにちゃんと好きです(なんか変な言い方ではありますが…)。

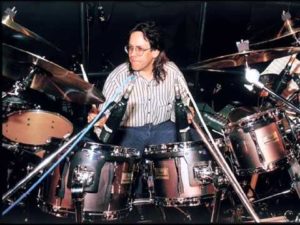

本作にて、というよりエイジアで私が1,2を争うベストトラックと思っているのが、上記の「Wildest Dreams」。後半にかけてのスティーヴ・ハウのギターとカール・パーマーのドラムによるテンション感が見事です。特にエンディング近くにおけるカールのドラムは完全にハシっていますがこれは意図的なものでしょう(カールはもともとハシるタイプのドラマーですが・・・)。

83年7月、2ndアルバム「Alpha」を発表。本作もプラチナディスクを獲得し、普通であれば十分なヒットなのですが、前作があまりにも売れ、また話題になり過ぎてしまった為、過小評価されているきらいがあるように思われます。先に述べた1,2を争うベストトラックと思うもう一つが本作に収録の「The Heat Goes On」。中間部のキーボードソロはバグルス~イエスと在籍していたジェフ・ダウンズによるものですが、まるでナイスやEL&Pにおけるキース・エマーソンのプレイを彷彿させる様な熱く素晴らしいソロです。エマーソンを意識したのかな?と思わせるほどの…

ユーチューブにて本曲を検索すると83年の武道館公演が出てきます(当時はビデオ・レーザーで発売)。オープニングナンバーだったらしく、MCの後に本曲の演奏が始まります。ちなみにこの時はジョン・ウェットン(vo、b)が一時的にバンドを離れていたため、グレッグ・レイクが参加しています。

ウェットンが離脱していたのはハウと確執が深まったためと言われています。実はウェットンが重度のアルコール依存症であって、神経質な性格であったハウとは衝突が避けられなかったのでしょう。しかし今度はウェットンとダウンズがイニシアティブを取り出し、ハウが蚊帳の外に置かれ始める様になり、やがて脱退に至ります。85年発表の3rdアルバム「Astra」は新ギタリストを迎えて制作されましたが、以前ほどのセールス・評価は得られずに、やがてバンドは活動を休止する事となります。

エイジアというバンドはイエス、EL&Pが共に解散状態であった隙間の時期に、これまたフリーの状態であったウェットンを(ウェットンはもともと仕事を断ることを知らないのか、というくらい色々なバンド、セッションへ参加する人でしたが…)、マネージメントサイドが上手く引き合わせ、まとめ上げた。言い方に少し語弊はあるかもしれませんが、企画ものバンドの側面があったように思います。短命に終わったのもある意味必然だったのかもしれません。その後ダウンズ主導にて再結成がなされ、流動的ではありますが結成メンバーが集まる機会もあったようです。しかし17年1月、ウェットンが亡くなりオリジナルメンバーでの演奏を聴くことは二度と叶わなくなりました。

重厚なプログレッシヴロックを軽い音楽へと貶めた、いや、この難解な音楽をポピュラリティを得るまでに昇華せしめた。評価は分かれるところですが、世にプログレという音楽への門戸を広く開いた立役者である、という事は間違いないと思います。